САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ЕКАТЕРИНИНСКИЙ КАНАЛ

Канал Грибоедова

Страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

У Харламова моста заканчивается долгий поворот канала влево, начинающийся сразу после Подъяческого моста. Но тут же канал делает крутой поворот в противоположную сторону, а затем изгибается еще больше вправо. Вид вниз по течению:

31 мая 2008г.

Вдали железобетонный Ново-Никольский мост, построенный на месте более старого металлического в 1934 г. (инж. М.И.Жданов, А.В.Козлова, арх. И.Г.Капцюг) [14]. Этот мост очень похож на построенный в это же время Харламов мост, не особенно красив и не очень-то согласуется с живописным окружением.

Дальше виден Никольский рынок (видно полотно с нарисованным на нем фасадом, закрывающее подлинный фасад, находившийся в то время в безобразном состоянии; подробнее - см. следующую страницу).

Вид с противоположного берега вверх по течению:

31 мая 2008г.

Слева за деревьями - дом 106, ближе - дворовый корпус на наб. кан. Грибоедова; оба здания рассмотрены на предыдущей странице ( 1 2 ) Наконец, ближе всего к нам дом 110, построенный в 1858 г., арх. В.В.Витт [3]. Более крупное изображение дома:

13 сентября 2024 г.

Ранняя эклектика, очень сдержанная архитектура. Противоположный фасад этого здания (оформленный точно так же) обращен на Большую Подьяческую ул., 23.

На следующей фотографии изображены дома 110 и 112 по наб. кан. Грибоедова:

31 мая 2008г.

Отдельно дом 112:

13 сентября 2024 г.

История строительства этого дома отражена в [99].

Данный участок противоположной стороной выходит на Большую Подьяческую ул., 25. Дом по Большой Подъяческой улице (судя по его классицистическому фасаду) построен не позже первой половины XIX в. (см. раздел "Большая Подьяческая улица"). До середины XIX в. со стороны Екатерининского канала был открытый двор, охваченный с двух сторон крыльями этого дома, на набережную выходили торцы крыльев.

В 1865 г. для владелицы дома Дуниной-Мартынкевич между крыльями вдоль набережной были спроектированы (и вскоре построены) одноэтажные службы с воротами посередине, обращенные к набережной глухой стеной.

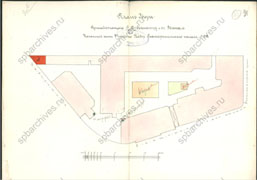

Проект служб - генеральный план, фасад по набережной, разрез, план:

На втором чертеже стоит подпись архитектора Н.М.Достоевского (брата писателя).

Благодарю Н.К.Цендровскую за ее помощь в идентификации этой подписи (см. [104]).

В 1866 г. к левому крылу старого дома была сделана пристройка на месте части служебного корпуса - одна ее часть )в две оси) трехэтажная, другая (тоже в две оси) - одноэтажная, с набережной скрытая за глухой стеной:

На первом чертеже - подпись архитектора А.А.Докушевского.

В 1893 г. для новой владелицы - Е.А.Ивановской был выполнен проект, по которому по набережной, между крыльями, на месте прежних построек должен был быть построен новый двухэтажный дом. Автор проекта - О.Л.Игнатович. Генеральный план, фасад:

Игнатович объединил в единый фасад новый дом и торцы боковых крыльев старого дома.

В разрешении на строительство (на обратной стороне генерального плана) отмечено, что строительство дозволяется "при уничтожении строений, прикрытых на плане тушью со знаком #". Если мы посмотрим на генеральный план, то увидим, что так обозначены стоявшие на месте этого дома служебный корпус и пристройка к левому крылу старого дома - т.е. постройки Н.М.Достоевского и А.А.Докушевского.

Вскоре, в том же 1893 г. было решено сделать трехэтажным всё здание:

Фиксационный чертеж, 1895 г. [100]:

Осуществленный фасад несколько отличается в деталях от проекта (в сторону некоторого упрощения). Заметим, что помещенный в [100] генеральный план подписан самим Игнатовичем; можно предположить, что и изменение деталей тоже принадлежит ему.

Именно так и выглядит в наши дни существующий фасад - неплохая рядовая работа в стиле эклектики.

В [3] приведены противоречивые данные об этом доме: в одном месте книги он датируется 1893 годом и приписывается О.Л.Игнатовичу, а в другом месте дана совершенно другая информация: 1866, арх. А.А.Докушевский.

Как видно из приведенных здесь материалов (ранее помещенных мною на сайте Citywalls [104]), эти данные ошибочны - во всяком случае без указания на то, что его постройка не сохранилась.

За этим домом (см. современную фотографию) возвышается металлический свод декорационного зала на Большой Подъяческой ул., 20, перестроенного в 1883 - 1884 гг. по проекту В.А.Шретера [3].

На участке 114 расположена электрическая подстанция. На первый взгляд кажется, что это ординарная неоклассическая постройка сталинского времени. Но, приглядевшись внимательнее, мы увидим в глубине архитектурную отделку в стиле модерн. Сталинская пристройка закрыла собой старый корпус, который был значительно красивее. Фотография Андреевского, до 1926 [101]:

Главный фасад этого здания выходит на Большую Подъяческую ул., 27.

Общий вид с канала, фрагмент, фасад по Большой Подьяческой улице:

|

|

|

| 13 сентября 2024 г. | 31 марта 2012 г. | 31 марта 2012 г. |

Это красивое здание похожее на особняк - на самом деле бывшая трансформаторная подстанция городского трамвая, одна из семи станций, построенных в 1906 - 1907 гг. в разных районах Петербурга. Автор технического проекта, по меньшей мере, шести из них - Л.Б.Горенберг [3], архитектурное оформление принадлежит, очевидно, А.И.Зазерскому. (См. [4, 6]; одновременно были построены еще пять станций в разных районах города; хотя, согласно [3], участие Зазерского документально подтверждено только для трех из них, но все станции стилистически едины и имеют высокие архитектурные достоинства.) На мой взгляд, эта подстанция (как и пять остальных) принадлежит к числу лучших образцов промышленной архитектуры Петербурга. Немного подробнее это здание рассмотрено в разделе "Большая Подьяческая улица".

Следующий участок (наб. кан. Грибоедова, 116) выходит противоположной стороной на Большую Подьяческую ул., 29. Обозначение участка на "Подробном плане Санкт-Петербурга 1828 года генерал майора Шуберта" [76]:

Показан каменный лицевой дом на набережной. Фасад этого дома можно увидеть на чертеже 1831 г. ([155], фрагмент листа 13-16):

(Здесь можно увидеть весь лист целиком. Видно, что речь идет об обращении окна в дверь; в остальном чертеж - фактически фиксационный.)

В 1907 г. для надворного советника Н.М.Бывайлова дом был надстроен на два этажа по проекту А.А.Цитохцева. По ссылкам представлены генеральный план с подписью Цитохцева и разрешение на "надстройку двух этажей на каменном двухэтажном лицевом доме, показанном на плане двора под лит. В, и таковую же надстройку двух флигелей А и Д с перестройкой нижних этажей и переустройством подвала для дров под флигелем лит. А" от 16 мая 1907 г. ([155], две стороны листа 26). Фасад ([155], лист 30-31):

На мой взгляд, прежний довольно изящный классицистический фасад испорчен.

Впрочем, существующий дом выглядит уже совсем убого:

Не знаю, приобрел ли фасад уже сразу такой вид или (что более вероятно) был ободран в советское время.

Примечание 1. В [3] данная работа А.А.Цитохцева не названа.

Примечание 2. О доме с противоположной стороны участка см. в разделе "Большая Подьяческая улица".

Наб. кан. Грибоедова, 118:

Этот рядовой дом эпохи эклектики перестроен из более старого в 1866 г., арх. Э.Ф.Крюгер [3].

Следующий участок (наб. кан. Грибоедова, 120) выходит также на Никольскую площадь и на Садовую улицу, 67. Сейчас здесь стоит жилой дом 1960-х гг. Но прежде чем о нем говорить, познакомимся с историей прежнего дома, стоявшего на этом месте.

Изображение участка на Сенатском атласе 1798 г. [202] (лист XXII):

По краям участка были два каменных строения, выходившие на Садовую улицу; были также два деревянных сооружения. На канал участок выходил, видимо, задворками.

Тот же участок на "Подробном плане Санкт-Петербурга 1828 года генерал майора Шуберта" [76]:

К этому времени два каменных здания были соединены друг с другом и образовали единый дом с фасадом, выходившим на Садовую улицу. Этот фасад изображен на чертеже 1834 г. ([205], лист 5-8; это проект устройства новых дверей, в остальном чертеж - фактически фиксационный):

Фасад был довольно примитивный, но его несколько скрашивал мезонин в центре, украшенный вазочками. Эти вазочки, по-моему, говорят о сравнительно ранней дате постройки - на рубеже XVIII и XIX в.

В 1854 г. владелец - отставной подполковник Иванов предпринял расширение дома в сторону Екатерининского канала, а рядом с ним, на набережной - каменных служб. Фасад по Екатерининскому каналу, короткий фасад по Рыночному (ныне Никольскому) переулку и по Садовой улице ([205], листы 10-13 и 19-20):

Ранняя эклектика, неплохие строгие фасады. Предполагается не только строительство новой части дома, но и переделка старого здания (только изменение фасадов или более серьезная перестройка - трудно понять по имеющимся чертежам). На втором листе у нижнего края - подпись автора проекта: "Проект составлял и чертил кондуктор Евдокимов". (Кондуктор - это военный чертежник.)

Странность, которую я не могу объяснить: по Садовой улице переделывается только левая часть фасада (хотя и в это время, и много позже весь дом по-прежнему принадлежал одному владельцу). Фасад центральной и правой части переделкам не подвергался, о чем свидетельствует чертеж 1867 г. ([205], лист 51-52).

И новый дом, и службы были построены. Однако отделка фасадов по какой-то причине затянулась на долгое время и в конце концов была сделана не в соответствии с проектом. На фиксационном чертеже 1857 г. ([205], лист 21-22) сделана надпись: "Фасады в настоящее время находятся в этом же виде не оштукатуренными, кроме карниза и [наличников?] верхнего этажа. Архитектор Кулаков 1857-го года. Снимал с натуры архитектор Кулаков".

Фиксационные чертежи 1860 г. ([205], листы 15-16 и 17-18):

На первом листе - бледная, плохо читаемая надпись: "В настоящее время фронтоны [сандрики? - С.П.] уничтожены и весь фасад оштукатурен. 26 ноября 1860 г. Арх. Ку[лаков]".

В 1861 г. был составлен новый проект фасадов ([205], листы 23-24, 27-29), но и он не был осуществлен.

Фотографии 1926 г. (Л.Г.Андреевский; ГМИ СПб Инв.№-II-А-590 ф [110]), 1949 г. [102а] и апреля 1958 г. [102б]:

|

|

|

Фасады на этих фотографиях выглядят так же, как на чертежах 1860 г. (с учетом того, что, согласно надписи на чертеже, сандрики на втором этаже были уничтожены (а на самом чертеже они зачеркнуты).

(Любопытно, что автор работы "Петербург Достоевского" (1923) Н.П.Анциферов считал это место наиболее подходящим для "дома процентщицы" из романа "Преступление и наказание" [23]).

В 1960-х гг. на месте снесенного дома построен новый (имя архитектора мне неизвестно):

|

|

|

| 13 сентября 2024 г. | 31 марта 2012 г. | 31 марта 2012 г. |

Архитектора не в чем упрекнуть: он подошел к работе неформально, постарался, как мог, украсить дом, вписать его в окружающую среду. Но тем обиднее результат: все равно это здание резко отличается от соседних и остается чуждо окружению. А железобетонные изображения зверей отдают какой-то дешевой развлекательностью; они были бы хороши разве только для детского сада.

До какой же степени мы разучились красиво строить!

(Конечно, это моё личное мнение; некоторым этот дом нравится.)

Теперь посмотрим на дома на правом берегу.

От Екатерингофского проспекта (пр. Римского-Корсакова) начинается большой (почти 200 м) отрезок набережной, выгнутый по кривой, на который выходит территория, исторически составлявшая единое домовладение. Сейчас это два участка - наб. канала Грибоедова, 119-121/14 (на углу пр. Римского-Корскаова) и 123, на них находятся пять лицевых домов, четыре из них по набережной, один по пр. Римского-Корсакова; все здания, кроме одного, находятся по первому названному адресу.

Местоположение участка на Сенатском плане Санкт-Петербурга 1798 г. (лист XIII) [202]:

К этому времени уже существовали каменные дома - и лицевые, и флигели во дворе. Лицевых домов было три - на набережной, на углу и на проспекте. Угловой дом и дом на проспекте, по меньшей мере, до середины XIX в. сохраняли фасады в характерных для 1760-1780-х гг. формах архитектуры переходной от барокко к классицизму. Фасад дома на Екатерингофском проспекте, чертеж 1842 г. ([92], фрагмент листа 1-8):

Изображения углового дома целиком мне неизвестны. Левый край его фасада по набережной виден на чертеже 1860 г. (проект устройства двери с зонтиком - [92], лист 48):

Видно, что этот фасад был по стилю аналогичен фасаду дома на проспекте.

Оба эти дома были перестроены в 1860-1861 гг. для купца Я.-А.Фохтса по проектам архитектора И.И.Цима ([3]; [92], листы 46-60). Фотографии 1949 г. [187а,б]:

|

|

Современная фотография:

31 мая 2008 г.

(Эта фотография помещена также на предыдущей странице.)

Фасады в целом неплохо сохранились. Жаль только, что исчезли прежние балконные решетки - так же, впрочем, как и у многих других старых петербургских домов.

Дом по набережной, примыкающий слева к угловому дому, несомненно перестраивался не ранее конца XVIII в. (в [47, №87.2] он датируется началом XIX в.), и с тех пор в основном сохраняется его колоритный классицистический фасад с пилястровым портиком и большим фронтоном, прорезанным трехчастным полукруглым окном:

|

|

31 мая 2008 г.

Но в то же время очевидно, что некоторые детали фасада изменены во времена эклектики: лучковые сандрики над окнами второго этажа - форма совершенно не свойственная русскому классицизму. Чертеж 1859 г. (выполненный архитектором А.И.Ланге, производившим в 1858-1859 гг. для Я.-А.Фохтса некоторые переделки в домах на участке ([92], листы 19-45), и в частности, устройство двери с зонтиком у левого края фасада этого дома) свидетельствует о том, что в это время фасад уже выглядел так, как сейчас:

Как мне кажется, фасад выглядит слишком тяжеловесно для подлинного классицизма; видимо, это следствие переделки 1840 - 1850-х гг.

Обращает на себя внимание буквальное совпадение рисунка капителей (явно не классицистического) у этого дома и у углового дома:

|

|

|

Дом на набережной |

Угловой дом |

31 марта 2012 г.

Довольно интересен дворовый фасад лицевого корпуса:

13 сентября 2024 г.

Отделка здесь такая же, как в боковых частях лицевого фасада.

С рубежа 1880-х и 1890-х гг. (с времени между 1888 и 1892 г. [146, 203]) весь участок принадлежит А.Ф.Богомолец. В 1893 г. ([92], листы 72-82) слева от последнего рассмотренного дома, на набережной был построен еще один дом. Генеральный план ([92], лист 72-73; подпись архитектора я не могу разобрать):

На обратной стороне листа - разрешение на "постройку каменного 2-хэтажного лицевого дома на месте, показанном на плане двора под лит. А" от 27 февраля 1893 г. Фасад по набережной ([92], лист 75-77):

Судя по более поздним чертежам, этот дом действительно был построен. Надо сказать, дом совершенно невзрачный. Вообще в левой половине участка (ныне наб. канала Грибоедова, 123) до этого стояли какие-то служебные флигели только в глубине двора. Но и этот новый дом на красной линии, мягко говоря, не украсил набережную.

В 1907 г. в этой части участка, у его левого края появилось еще одно утилитарное строение - одноэтажная бетонная кладовая ([92], листы 90-93; судя по более поздним чертежам, она была построена). Генеральный план (кладовая выделена краской) и фасад ([92], листы 90-91 и 93):

|

|

В 1912 г. появился шанс украсить левую часть участка новым большим зданием. Владельцы - братья Ф.М. и М.М.Богомольцы - решили воздвигнуть на месте всех флигелей большой доходный дом. Проект составил архитектор О.Ф.Шульц ([92], листы 94-135). Генеральный план ([92], лист 94-95):

На обратной стороне - разрешение на "постройку каменного 6-этажн. с мансардом лицевого дома, показанного на плане двора под лит. А, четырех таковых же флигелей лит. Б, В, Г и Д, 6-тиэтажн. флигеля лит. Е и прокладку сточной трубы лит. х", 31 мая 1912 г.

Фасад ([92], лист 128-135):

Справа внизу - подпись: "Архитектор О.Шульц".

Красивое, монументальное здание в стиле модерн должно было не просто придать приличный вид левой части участка, но стать украшением набережной.

Однако вскоре, как говорится, "что-то пошло не так". По неизвестной мне причине владельцы решили неприглядные строения в левой части участка не трогать, а доходный дом построить правее, в том числе на месте классицистического дома с пилястровым портиком и фронтоном. О.Шульц соответствующим образом изменил проект ([92], листы 136-220). Генеральный план ([92], лист 136-137):

На обратной стороне листа - постановление: "[…] дальнейшее существование каменного 3-эт. угл. дома, показанного на плане двора под лит. А'' , такого же лицевого дома лит. А’, 1-эт. дома лит. Ф и служб лит. Н, К, М, Л и С, а также 6-эт. с манс. лицев. дома лит. Б, двух таких флигелей лит. Г и В, возведенных с [неразборчиво] против плана, утвержденного Управою по журналу от 31 мая 1912 г. за № [61?], утвердить и постройку кам. 6-эт. с мансардою лицев. дома на месте предполагаемого дома к сломке дома лит. А’ , согласно детальным чертежам, разрешить", 25 октября 1913 г.

Новый вариант проекта фасада ([92], лист 211-220):

Этот проект осуществлен не полностью. Построены дворовые флигели (лит. В и Г на генеральном плане), а из лицевого дома построена только левая часть (лит. Б). Старый дом с пилястрами и фронтоном не был снесен (чему, по-моему, можно только порадоваться).

Итак, осуществлена только часть здания:

|

|

|

| 31 марта 2012 г. | 31 марта 2012 г. | 31 мая 2008 г. |

27 сентября 2022 г.

Но, как это ни удивительно, этот дом не только не производит впечатления незавершенности, но, напротив, очень красив. Его высокий, пластичный объем доминирует над этим отрезком набережной.

Вид вверх по течению - крутой поворот у дома 121:

31 мая 2008 г.

И все же очень жаль, что не был осуществлен первый вариант проекта, по которому в левой части вместо неприглядных утилитарных строений должен был появиться новый красивый дом. Эта левая часть (наб. кан. Грибоедова, 123) и позже не получила достойный вид, и в конце концов на рубеже 1960-х и 1970-х годов на этом месте появился омерзительный "протез":

31 марта 2012 г.

Напоследок оглянемся еще раз назад. Вид вверх по течению с Ново-Никольского моста в разное время года, при разном освещении:

|

|

| 31 мая 2012 г. | 5 - 9 ноября 2007 г. |